坐在桌前咬了半天的笔头了,可还是没个决定。女孩想给一个男生写一封信,可她始终不能下定决心,她并不晓得自己在犹豫什么,只是几年前的那个夜晚总浮现在眼前。

几年前,她还是个孩子。一天晚上,妈妈还没回来,只她一个人在家里。女孩兴奋极了,因为她可以趁妈妈不在把她衣柜里的各色各样的漂亮丝巾裹在身上当裙子,尤其是那条粉色的,和动画片《哪吒传奇》里小龙女的裙子的颜色一模一样。

钻在在衣柜里翻弄了半天,再出来时女孩怀里抱着一团五颜六色的丝巾,肩上还搭着几条。一不小心掉了一条,女孩低头去寻,却发现柜子下有一个从没发现过的木箱。

木箱很旧,有的角磕损了,有的棱儿却还有些微小却很扎手的木刺。箱子上面落了厚厚一层灰尘,更显得其丑陋不堪,看样子是被嫌弃在这里很久了。女孩掀开箱盖,奇怪的是里面居然还有一个木盒,盒子上面有一把木梳和一张背朝上的照片,翻过来一看,女孩被右下角一张和自己一模一样的脸吓了一跳。过了几秒女孩反应过来,这竟是年轻时候的妈妈。外公常说,女孩和妈妈小时候长得一模一样。女孩总不相信,这下倒是心服口服了。

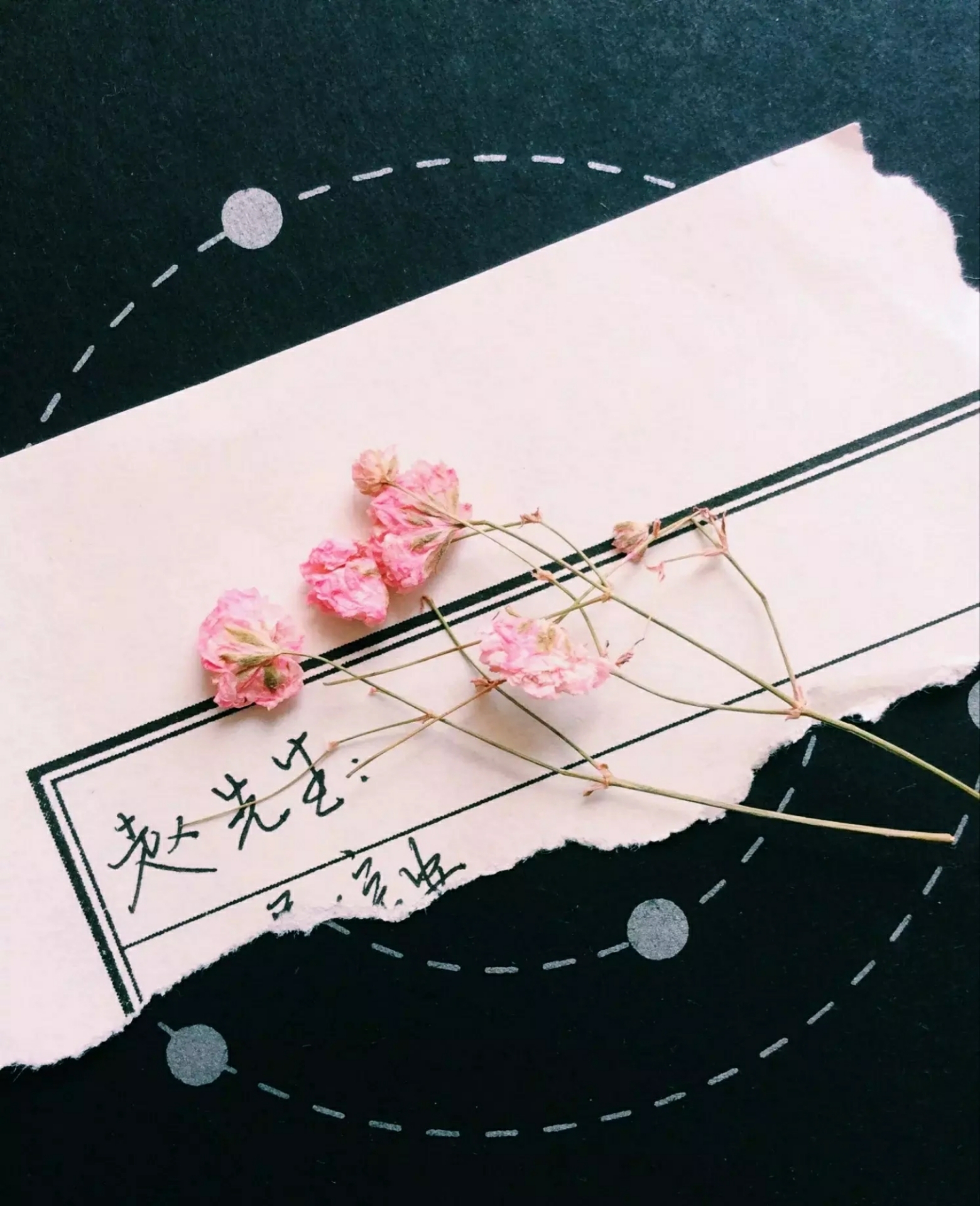

原来这是妈妈的箱子,这些东西估计是妈妈小时候的收藏吧。打开木盒外面的小铁扣,把盖子翻上去并,里面并没有什么女孩幻想中的宝贝,而是一沓黄色的纸。女孩儿拿出一叠翻过来,才意识到这原来是满满一盒信。每个信封上都用极漂亮的行书写着“芳收......凡寄”。“芳”是妈妈的名字,看来这一厚摞信都是一个叫“凡”的人写给妈妈的。女孩这个时代,已经很少见到实体的信了。她拿起最上面的一封,小心翼翼的打开这陈旧的信封,抽出发黄的信纸,展开信时,女孩感觉到纸张已经变得很脆,她只好把动作放的再轻缓些,免得这信碎掉。

展开来,字迹是很淡的墨蓝色,一点不像现在的蓝墨水那么鲜艳。可能是过了太长时间吧,一部分颜料挥发掉了,另一部分变得灰黑,到透出一种淡然且古色古香的意味,和着这纸略微发霉的味道,到别有风格,而写信的人更是一手好字,一眼看过去,只觉扑面而来的清秀隽逸。女孩不由自主地用手指开始模仿其中字的运笔,她最喜欢的是其中“就”字的写法,除了开头和结尾的两个点,其余笔画由一笔简化而成,很是潇洒。在空中画了一阵儿女孩才突然发现她还没开始看信的内容。于是她把目光转向信的开头:

“芳:

近来可好?

自我到县上实习有一个多月了,我们也有一个多月不见了。我很适应,同事领导都很好相处。我这里一切都好,你在学校过得怎么样呢?

上次你来信中询问我这儿的食宿怎么样,我觉得是不错的。单位分配给我们实习生的宿舍在山上的窑洞,我和另一个同学两个人一起住,挺宽敞的。我们有食堂,饭菜也挺好的,黄馍馍做的很好,回来的时候给你带一些,记着你说你爱吃这个。我们隔壁住着一个卖烤红薯的大爷,我们去担水时会顺便帮他也担了,平时有什么需要出力的地方也会帮老人家一下,大爷便经常给我们送烤红薯吃,回来时也给你带一些吧,哎,算了,路上烤红薯早凉了,回来请你吃吧。

前几天帮乡人们打完枣下山时路过镇上的集市,看到一把木梳,很小,上面刻着一个娃娃的笑脸,脸圆圆的,倒是很像你,我便给你买了下来,已经邮给你了,不知道你收到了没。

我们平时的工作确实很忙,感觉有写不完的文案,又是实习生,记录和整理的工作也都归我们做,基本每天都要工作到天黑以后。虽然有些辛苦,但是有工作我还是会抢着干,毕竟是新来的,多做一点总是好的,也可以学到不少在学校里接触不到的东西。

不想让你担心,但还是告诉你吧,我前两天感冒了,不过现在好得差不多了。天气忽然变冷,这段时间天也一直阴沉沉的,可能在酝酿下一场大雪吧。你那里也一定冷起来了,有没有下雪呢?如果下雪了走路可一定要小心,记得去年冬天你在雪地里摔了一跤,一瘸一拐了半个多月,总该长点记性了。

最近在看你之前提到过的小说《飘》,但只晚上躺在床上时看一小会儿。其中的主人公都让我十分佩服,他们似乎都有自己的执着。无论结果,人的一生能有过那么一次执着也没什么可遗憾的了吧。

夜已深了,信也写到结尾了。每天总有好多话想和你说,但到写信时又十分笔涩,因为平时那些总想着和你说的,似乎都是些琐碎的家常,那么多那么长,到没必要在乎这一时,反正是要讲一辈子的事情。

我不在的时候要照顾好自己,你总是那么粗心,我很是不放心你啊。

我在这里过得挺好,但迫不及待想回来,无奈还要待三个月。再见面,便是春天了 。”

再看落款处的时间:1993年。

这是居然二十年前的一封信了。女孩有些看不懂这封信。讲的都是些没什么意思的琐碎日常,但又觉得像是传说中的情书。女孩突然有种很奇怪的感觉。在子女的印象里,父母总好像是无性别的,他们都忙着工作,忙着照顾自己,照顾外公外婆和爷爷奶奶,即使知道父母也有过青春,但子女总是倾向于把它忽略掉。女孩纠结了一会儿,决定认为这是妈妈的好朋友写给她的,她只是奇怪为什么从没听妈妈提到过她有一个叫“凡”的好朋友。女孩正想着,突然听到“砰”一声关门的响声。

“我回来了。”女孩听到妈妈的声音。

没想到妈妈真的这么快就回来了。接着女孩便清晰地听到妈妈的脚步声迅速接近。根本来不及恢复原样,女孩举着信愣愣的坐在地板上,看着妈妈走了进来。

妈妈看见这幅场景也愣了两秒,她气势汹汹地走向女孩,问道:“你怎么回事啊?”

“......我......不是......”妈妈没有立即说活,任女孩支吾了半天。看妈妈一言不发的样子女孩以为闯了大祸,妈妈气得一时都讲不出话了。

“你怎么把这个箱子翻出来了啊。”妈妈终于说话了,可这句话让女孩很困惑,她以为妈妈一定会大发雷霆,谁知妈妈的语气平静如水,平静到听不出她到底是什么情绪,甚至不像是在问话,倒像是在自言自语。

“额......我......就是无意中发现了这个箱子,就打开了。”

妈妈没再理女孩,只是径自坐在女孩旁边,没有生气把女孩手中的信扯过去,只是自然地拿过女孩手中的信,仿佛女孩举着信愣在那儿就是给她递信一样,然后一言不发地看起信来。

女孩十分不知所措,不过妈妈似乎没有生气,可又不理她,像是另外一个人一样,以前妈妈从来没有和自己这样近距离的坐着,但却长时间的沉默。

太安静了,过了一会儿,女孩忍不住先挑起了话头:“这个字好漂亮啊,写信的人是谁呀?”

“我以前的一个朋友。”

“那是谁呀,没听你说起过。”

“人家在另一个地方生活。”

“哦。”

然后两人便又陷入了沉默。妈妈看完手里的这封,又打开下一封开始读起,接着又打开第三封。后来,她直接把小木盒拿出来放在手边,一封又一封的读起来。有时,一封信很短,只写了半页,有时,一封信很长,写了五六页。

女孩悄悄地往妈妈旁边凑一凑,也想看看信里写了些什么,可妈妈看得太快了,女孩看不到几个字,她便翻页了。而且她看得似乎越来越快,越来越快,她的表情不曾有一丝波澜,但她的手上的动作越来越用力,已经变脆了的信纸被翻得哗啦啦的响。女孩脑子里突然冒出来一个在原地骑自行车的人,他先开始慢慢地蹬,轮子慢慢地动起来,然后蹬得越来越快越来越快,轮子飞旋起来。可他还在不停地快下去,快到轮子看上去不转了,只是一个模糊着边界的淡灰色的圈。她又忽然想到电视上的一些镜头,在几分钟内一颗种子扭动着长成了参天大树,在几秒钟内夏夜的星辰旋转着坠落成冬天的飘雪,画面变换得越来越快,女孩突然感到一阵头晕,便放过这些画面,放松了前倾的背,玩弄肩上搭着的丝巾去了。

也不知道时间到底过去了几分钟还是几小时,总之窗外仍是一沉不变的黑夜。女孩忽然发现听不到翻页的声音了,转头看向妈妈,她已经读到了最后一封信的最后一页。只见她盯着信,一动不动地。

女孩瞅见落款是1996年。她奇怪这页只稀稀落落的写了半页,却被妈妈读了这么半天。见妈妈举着信并没有放下来的意思,女孩便又去摆弄丝巾了。

除了女孩手上缠绕丝巾的小动作还有客厅墙上的钟隐隐约约传来秒针“嗒,嗒,嗒”的转动声外,房子里的一切似乎都绝对的静止着。女孩不知道还要这样持续多久,可能是永远吧。小时候总觉得眼前的景都是永远,不知道所有存在的东西都会变,也从不害怕变。不过是白天变成了黑夜,冬天变成夏天,反正只要再过半天,只要再过半年,只要有时间,又会回到起点,恰好有时间,几岁的女孩听几十岁的爷爷说,还有好长好长好长的时间,那么长,和永远这个词也应该没什么差别。

突然,女孩听到纸张折叠的声音,抬头看到妈妈正在把打开的七零八落的信和信封拾起来,也不在乎有没有揉皱,甚至似乎有意虐待它们,就像捡废纸般从纸中间一把捏起,抓成团。信和信封都拾起来后,她又把小木盒扔进大木盒里,一只手揽着信,一只手抓起大木盒的一边提起木盒,有些吃力地从地板上直接站起,走出了卧室。

女孩十分惊讶妈妈突然就出去了,想跟出去看看,可不知为什么又觉得不能出去。女孩站起来,没有理会肩上飘落的丝巾。小心翼翼地挪到卧室的门口,从门后面悄悄向外看。妈妈进了厨房,没有开灯,只有窗外隐约的灯光或月光透进来勾勒出了妈妈的大体轮廓。女孩看着那个影子把手里的东西都卸在了垃圾桶旁边,又利索地拉过来一个小凳子,在垃圾桶旁边坐定,开始撕信。

女孩不禁深吸了一口气。“刺啦,刺啦”的声音狠狠地扎着女孩的耳膜,仿佛刚才那绝对的静是个幻境。刺啦声一声比一声弱,但变得沉闷,因为妈妈在把已经撕碎的纸片重叠起来,一起撕得更碎,再叠起来,再撕得更碎。突然妈妈的手肘僵在了半空,因为叠的太厚她有些撕不动了。于是她停了一下,把手中的小纸片分成两小叠,又开始撕。突然,又一声响亮的刺啦声惊得女孩打了一个哆嗦,妈妈撕完了一封,开始撕下一封了。

就这样,刺啦声长长短短,抑扬顿挫的回荡在深夜里的这座房屋中。妈妈投入地制造着这刺啦声,女孩被这刺啦声魔住了,眼睛突然聚不了神,静静地杵在门后,怔怔地盯着窗外的光打在妈妈的头顶上反射出白色的光亮。白得很冷,像霜。妈妈会不会哭了呢?女孩突然想。

刺啦声又一次变弱后没再响起。妈妈坐着不动了。刺啦声停下,好像一根把女孩捆住的绳子松开了,却又像是支持着女孩站立的柱子被抽走,她突然间感到无法抵挡的疲惫,眼皮再也张不开,倒在妈妈的床上睡着了。她在睡梦里隐隐约约感觉到到妈妈进来,关掉了卧室的灯。之后她便睡熟了。

睁开眼睛,女孩看到橙色的阳光正洒在床上,还可以看见那些空中细小的灰尘在阳光下慢悠悠地轻轻舞蹈。窗台上站着几只小麻雀叽叽喳喳地聊着,可能在讲天气真好。女孩又闭上眼睛,享受着躺在阳光里的早晨。突然,她想起了昨天晚上的事,于是赶忙起身去找妈妈,她走出卧室大喊但并没有人应声,才记起妈妈大概已经上班去了吧。女孩来到厨房,外面湛蓝的天空映衬着厨房白色的瓷砖显得格外明净,垃圾桶也是空的。这一切都是那么正常,昨晚她一定是做梦了,女孩想。

正当她准备转身离去时,突然发现垃圾桶旁的橱柜下有一个白色的小纸片,她俯身捡起,看到上面写着一个墨蓝色字迹的“就”,和她昨天在信里见到,还在空中比划了半天的那个“就”一模一样。这个字是那一沓信最后的遗言吧。就,女孩突然发现世上的所有事,所有的感情都可以用一个“就”字概括。信说,就撕了吧;妈妈说,就忘了吧;天气这么好,女孩说,就当昨晚是个梦吧。

坐在桌前,女孩很想给那个男生写一封信,可每要下笔,那个晚上都会突然跳出来拦住。

几年后的女孩已经渐渐明白妈妈为什么要撕掉那些信,因为到了一定时候,有些美好不得不被处以死刑。就像皇帝有时会除掉战功赫赫的将军。

不过最后,女孩还是写了。写给他做什么?就写给他二十年后撕吧。

源自华中大学迁西版校报

源自华中大学迁西版校报